译者台湾悬钩子说:这是一篇出现在《纽约书评》杂志上的文章……文章作者罗比·巴聂特是纽约哥伦比亚大学专门研究当代西藏的专家,评论的是著名旅行作家皮可·艾尔的新书《开放的道路》。

他在文中把这本书放在目前西藏政治局势里来论述,并且小心地收集各式报告,铺陈事实,过滤去谣言与谰言,把拉萨暴动、藏人起义事件还诸大的政治与社会架构,并提供了西藏当代抗议运动的简史。更有甚者,他在第二部份的书评部份,亦站在更大的角度,提出艾尔书里所呈现信众如何看待达赖喇嘛的信仰角度,也对他作为全球的佛教重要领袖,以及一国的政治领袖的难题与挣扎加以分析,并且提出许多重要的结论。

为作者罗比·巴聂特(Robbie Barnett)先生在这次西藏事件的地图前。

The New York Review of Books

Volume 55, Number 9 · May 29, 2008

Thunder from Tibet

By Robert Barnett

The Open Road: The Global Journey of the Fourteenth Dalai Lama

by Pico Iyer

Knopf, 275 pp., $24.00

1.

有时候,在书本离开出版商,到到达读者手上的时间里,事件发生了,也改变了这本书被阅读的方式。这就是皮可·艾尔的新书--第十四世的达赖喇嘛,西藏的流亡领袖--所遭遇的命运。今年三月,这个前高山王国所发生的大抗议,让艾尔这本意图温和探索全球化时代里的灵性问题的新书,不会被看成只是描写我们时代主要的思想家,而是成为读者想在书中寻找政治洞见,或者被珍惜为一种已经逝去的天真年代。过去没有人预言西藏境内会发生这么紧张的大事,现在也没有人知道其结局会如何。[1]

在三月十日下午,是西藏1959年反抗中国统治的失败起义的四十九周年--西藏在1950年被中国入侵后,一直受到PRC的控制--三百位或更多位僧人从哲蚌寺开始有秩序地朝向距离东方五英里的拉萨市中心步行前进。他们没有像过去的抗议一样呼吁独立,相反的,他们明确的要求释放去年十月受到羁押的五位僧人,这五位因为庆祝达赖喇嘛被颁发美国国会金质奬章而被逮捕。他们还远远在城外时,就在一个检查哨前被阻止了,这个检查哨乃是由专门对付境内的异议份子的中国人民武装警察部队所驻扎。大约有五十位僧人当场被逮捕,而他们的伙伴们则在当场静坐,接下来的下午时间里,大约又有其它一百名僧人加入,他们在那里待了大约十二个小时。一种新的抗议形式已经成形。

西藏的流亡者一直都声称--为中国政府所否认--在中国1950年的入侵到1979年的「自由化与开放」之间,有数十万的藏人被中国人杀死。而1979年后的数年,情况有显著的改善,但是1987年中国当局展开一连串对达赖喇嘛的批评后,导致了拉萨一系列的抗议,要求西藏独立。这些抗议事件里,已有160次被独立的第三者所确认。而其中五次牵涉到超过十位或二十位拉萨人,只有其中四次的冲突,升高到老百姓目睹公安公开棒打这些人数很少的抗议者。在1990年,公安的策略改变了,从当时中共党委书记江泽民所称呼的“被动”,变成“主动”警戒,前者大致意谓,你在抗议者开始示威后,打击、或射击他们,后者则意谓,你在抗议者一到现场,或者尚未抵达之前,就采取行动。政府当局认为处理这些事件的最好方式,就是在开始的两三分钟之内就把抗议者带离现场,避免群众聚集。

于是,到了1996年,藏人大体上已经放弃了街头抗议,大概是感觉到政府对这些抗议完全无动于衷,还有,外国媒体对这些也不感兴趣,除非抗议升高成暴力。除此之外,每个参与抗议者的平均刑期大约是6年半,而这个时期里,大约有超过三千人,因为和平抗议,或者持有被禁的文件或录像带,而被羁押。有人想出替代的方法,但相当罕见--1999年8月,在一个运动比赛的场合里,一位藏人木匠,带着一面雪山狮子旗爬上旗杆,稍后,他死在狱中,表面上看起来是自杀;2005年11月,哲蚌寺的僧众在佛寺内部进行抗议;2006年,针对反对穿着濒临绝种的野生动物皮毛的抗议;以及对于毕业生缺乏工作机会的游行抗议。但自从1990年代中期以来,拉萨街头没有发生过政治抗议活动。

哲蚌寺的年轻僧人每天下午都会聚集在一起,练习辩经,而三月十日就是在一个这样的练习里,意外演变成抗议活动。他们有好几个理由对于中国在西藏的政策感到痛苦,除了某些人视为将近六十年被异族占领的痛苦以外。其中许多理由,都可以追溯到1994年开始实施的宗教与文化的禁令,这些限制令都是为了侵蚀西藏民族主义可疑的来源所设。

这些措施包括强迫藏人谴责达赖喇嘛的运动;一项前所未有的禁令,是禁止展示他的肖像,或者膜拜他;禁止建筑新佛寺,禁止增加新僧侣;禁止学生或政府员工拥有任何宗教物品,或者进行任何宗教仪式。在过去两年里,又因为政府强制把二十五万农民安置在路边的屋子里,部份还要他们缴钱;2006年大大在媒体里宣传的青藏铁路启用,其隐藏的意义就是鼓励更多汉人来西藏赚钱;中国政府又宣布一项安置十万名游牧藏民的计划;这些都大大加深了紧张关系。而中国政府当局亦清楚表明,任何对于这些政策的公开批评,假如不是危险的话,都是不受欢迎的。

无疑的是,这些僧人都知道--透过流亡藏人所寄来的文宣,或者藏区可以听到的外国广播电台--当天流亡藏人在印度要举行抗议活动。他们也许已经计算好,国际社会因为奥运而增加对中国的注意,导致警察不敢使用致命的武力。因此,中国政府宣称暴动乃是由外界煽动的,并无法完全解释为什么这些僧人选择以公开行动标记这个纪念日。

在三月十日阻止示威的公安与武警,明显受到命令,行动有所节制。他们没有开枪,而在肢体冲突后,他们允许和事佬来劝僧人回寺。当天傍晚,拉萨市中心八廓街的局势更加紧张,因为有十五位僧人举着一面被禁的雪山狮子旗,并且呼求独立:每一位都被拖离现场,并以“聚集滋事、喊叫反动口号”、“预谋携带自制的反动旗帜”的罪名被起诉(他们现在正在拘留所等待审判)。

1988年12月在拉萨带着雪山狮子旗的两个人,当场被武警击毙--而这一次示威者则被逮捕,没有遭遇立即的暴力,至少在公众的目光中是如此。第二天,五百位僧人从色拉寺开始游行,为前晚十五名被捕的僧人表达抗议,人民武装警察部队短暂地使用催泪瓦斯,但并未开枪,而僧人们成功地在街上举行了七个小时的静坐活动。看起来,抗议的新世纪已经展开,僧人似乎为自己在拉萨的政治领域里赢得小小的协商空间。但在短短三天里,一开始好似缅甸的和平示威,转变成更加暴力的一幕。西藏即将经历的是,自从1960年代以来,最严重的动荡。

在3月14日星期五的中午,最初的拉萨抗议活动的四天后,一小群僧人从小昭寺--公元七世纪唐朝文成公主所建的寺庙、亦是汉藏团结的象征--开始走出佛殿,举行小型的步行。他们被公安阻止,导致小型的冲突,并且因为藏人对于群众里有便衣警察而感到愤怒,导致情势大大转坏。不像大型的佛寺,小昭寺是在拉萨市中心,而且向忙碌的市场街道敞开,而此区是城中少数仍然大体为藏人所居的地区。拉萨的藏人们,似乎因为听到周一被羁押的僧人在拘留所里被打得很惨的传言,开始攻击公安以及支持他们的一小队武警。

公安与大兵们被丢石头,他们的车子被焚,而且,被一群丢石头的年轻人所追赶,他们逃离现场。接下来三小时内,没有加强的警力被派到该区维持秩序(一位目睹事件的西方记者说有二十四小时没有看到公安),虽然公安们就在外围等待。这是中国武装警力对严重暴动的传统反应--等待党领导人告知他们是否要开枪--但他们无所行动的几个小时内,导致一般平民未受保护,并且让暴力升高(政府当局则在4月9日宣称狡猾的僧人“误导”他们,使他们把维安部队派到郊区)。

在这个真空之中,一群本来在攻击警察的藏人,转而攻击第二个可见的中国统治的象征:汉人移民。西藏城镇里快速增加的外来移民(在最近可得的2000年中国官方统计资料里,拉萨的人口中有34%是汉人,而这个数字大概排除了暂居的民工或者军队的人口)已经在当地居民之间造成之前从没有表达出来的怨恨。大约有一千家汉人拥有的商店被暴动者纵火,外国观光客看到他们点燃瓦斯桶,或者在商店里洒汽油。根据当时唯一受到官方许可,待在拉萨的经济学人的记者詹姆斯·迈尔斯所说,

几乎每一家商店〔汉人或回人〕都被烧、被抢、被毁、被砸,而其内的货品拖出来到街上,堆到一起,放火烧。这是惊人的族群暴力,让人看得不是很愉快。

迈尔斯看到汉人的路过者,包括一名大约十岁的孩子,被丢石头,而数位西方游客描述强硬的暴动者,动手打任何看得到的汉人,用的力量大到足以杀死他们。根据中国政府的说法,躲在商店里的11位汉人与1位藏人,被暴动者所纵的火烧死,而1位警察与其它6位平民则因未知原因,或者暴力而死。

稍后,武警进入,间断式地射击,造成人数不明的伤亡。西藏流亡政府说八十位藏人在拉萨被射死,而中国政府则说其部队从来没有开枪;而在维安部队进城后,究竟发生了什么事,目前还是不清楚,因为没有旅客看到藏人被射杀,而大部份的允许拜访西藏的西方记者则只能在三月待三天,而且他们只能在严密的监视下群体行动。中国官方的说法是,单单在拉萨就一千名藏人被羁押,而那些被认为犯下暴行的人的惩罚,亦被预期是特别严峻的--将以目前西藏自治区党委书记张庆黎所描述的“快批(准)、快抓、快审、快杀”)[2] 作处理原则。

3月14日的事件,挑战了藏传佛教的信徒都是非暴力,而他们的政治行动都是受到狄帕克·乔普拉(Deepak Chopra )所称的“不行动和平主义”所限制的假说。如果从2002年以来,北京与达赖喇嘛的六轮谈判里,建议了西藏议题的折中解决方案在不远的未来可能实现的话,这样的解决方案在此事件后,可能性已经大大降低。

对于大部份的中国人来说,西藏的暴动,起始与终结于他们所谓的“3·14事件”--媒体将之描绘为汉人被极端的“藏独”残暴地打死、杀死。中国的电视台播放了这些事件的影片,造成许多中国网络使用者激烈抗议CNN与BBC对此事件的错误报导。外国的新闻媒体,因为缺乏进入拉萨的管道,被指控使用尼泊尔警察在加德满都对示威藏人动粗的照片来取代真相,以及对西藏暴民的暴力轻描淡写。而这个抗议运动,亦被中国学生所制成、贴在YouTube上的网络短片,更加火上加油。这些短片显示西方媒体对西藏暴动的报导的错误之处,或者显示一些根据他们的作家所证明的历史事实,说西藏是中国的一部份。其中两支最有名的片子,在贴出来的一个礼拜之内,有超过三百万的点击数,大多数的观看者都是来自中国以外(You Tube在中国常常被禁)。每一支都收到该网站上一年里最受欢迎的亲西藏影片的点击数的三倍之多。

在中国境内有九百六十万人在一个网站上留言,表达对于拉萨暴动中被杀死的汉人哀悼之意。到了四月,这个运动已经扩张到中国人民在伦敦、洛杉矶、北京以及世界其它城市的反示威抗议,反对西方新闻媒体的“扭曲”;并且抵制法国超级市场家乐福,因为网民们相信该企业曾经捐钱给达赖喇嘛(根据其总裁说,这是错误的)。

但在拉萨的反汉暴动,表面上虽然看起来丑陋,却是应该早就被预测的:这绝对不是拉萨的藏人第一次展示他们的族群愤怒;而且世界的其它任何城市,若是同样追求快速改变人口平衡、并且压抑任何形式的不同意见表达的政策的话,一定也会爆发类似的抗议。这次暴动最基本的政治重点,应该是它指出了,统治一群想要维持自己文化认同感的人,长期而言是一定会失败的。然而3·14事件并不是最后,也不是最昭然的事件。在四天后,藏人在整个中国的藏区里,展开了六十三场的抗议活动,这是从新闻与非官方的报告里统计出来的。中国内部的文件据说已经统计出有三万名藏人参与的数字。

接下来所发生的藏人示威活动里,有许多都只是为了死去藏人所举行的和平守夜活动,而且没有一项活动涉及到攻击汉人老百姓。但至少有十五件涉及了对公家机构的暴力攻击,例如纵火烧乡村的派出所。在两个事件中,根据官方的报导,一名公安被藏人抗议者所杀,而在八例之中,人群中的藏人被警察击毙,使得拉萨外部的死亡人数达到40~100人左右,根据流亡政府的统计。但更加显著的是涉及这些后来发生事件的藏人种类,根据位于西藏内部目击者、也大致上被媒体所证实的报导,而我初步加以分析的结果是:有一半参加抗议的人都是平民,而不是僧人或尼姑;大约有五分之一的事件(大部份都是和平抗议)都是由学生主导的;而大部份的参与者都是乡村的农民与牧民,后者乃共党的基本支持者。

在乡下小镇与乡村的事件中,大部份的口号都是呼吁让达赖喇嘛回来,而至少有十个地方见到被禁的雪山狮子旗飘扬,暗示着抗议者认为西藏过去一直都是独立的国家(达赖喇嘛已经说了超过二十年,他不再企求西藏在未来独立,而接受它是中国的一部份)。最重要的是,这些抗议事件的80%都来自青康藏高原的东半部--在青海、四川、甘肃省境内--这些中国不认为属于西藏的一部份,而宗教与文化的禁制令比拉萨宽松的地方。

这些区域在中国人来到此处之前,大概从来没有飘舞过雪山狮子旗;虽然已经上过无数次强迫的“爱国教育”课程,在高原东部的许多藏人,还是决定要冒着生命的危险,与西藏腹地的藏人们一起共患难。

就像中国分析专家林和立所写的,中国领导人,如果不是世界各国领袖的话,现在所面临的问题是“谁搞丢了西藏?”

中国的当局长久以来一直试图想证明,这些行动都是由“达赖集团”所煽动的。在第一个事件发生后的几个小时内,中共就指控流亡者谋划策动,还加上西藏党委书记张庆黎现在大大出名的那段对达赖喇嘛的描述:“披着袈裟的豺狼,人面兽心的恶魔。”十五天后,北京制作了一份条列出其证据的单子,而被洛杉矶时报描述为 “只是国外西藏活动份子的国际聚会行程表”,而且“在大部份国家里都属于正常的政治活动”。这张名单里指出印度的西藏流亡政府设立了“协调委员会”,说它是一个邪恶安排西藏暴动的组织;事实上这个委员会是在三月底设立,主要是为了劝说流亡的示威者避免使用暴力,并且要他们停止呼吁独立,甚至自由(北京当局早已被小心翼翼地告知,而所有流亡的藏人都知道,虽然许多人都很不高兴)。

中国也有其他比较冷静的声音--最显著的是五月十五日号纽约书评杂志所发表的370位中国知识分子签名的公开信,作家、艺术家们呼吁北京要放弃这样的言论,并且要自制,还在一个类以温家宝总理的句子里,呼吁达赖喇嘛“运用影响力,停止西藏的暴力活动”(通常的措词是叫他停止分裂活动),而这条新闻只有在香港的凤凰电视台播报,不在中国境内出现。而中国内部的语调大部份都是对于汉人遭受暴力的愤怒,以及对藏人对中国经济援助缺乏感激的意外。

中国的官方报纸,除了坚持藏人被中国称之为1950-1951年的解放运动给解除了封建枷锁外,还特别提出西藏自治区自从1965年以来,从北京受到一百三十八亿美元的补助款,而其国内生产毛额在过去十年里每年成长高达10%。结果是,一群新颖而有钱的中产阶级在藏区的较大城镇里出现了,而单单在2007年,西藏自治区都会区的年均收入比前一年增加了24.5%,达到每人11,131人民币((1,588美金)。

说西藏的抗议事件都是因为被经济上未得到好处的人所主导的,对于那些在城市里得到明显经济好处的人而言,似乎是太假了。然而,几乎所有的移民到西藏的汉人都住在城镇里,因此也是该经济成长的主要受益者。而85%的藏人都住在乡下,他们的年均收入,虽然有了14.5%的成长,在去年却只达到 2,788 人民币(398美金),大约是一天一美元。这就是都市与乡村的经济差距,乃由中国过度支出、极度不平衡的发展策略所造成的结果,其焦点乃集中在GDP的城长,而不是充实人民的能力;因此也造成了西藏都会区贫民阶级的增加。

中国政府一向对于那些代表藏人、代表西藏说话的人存在很大的不信任感,而目前该感受正在中国使用网络的人口中漫延;而这种感觉很容易受到西方的忽视,因为对于西方人而言,其说词相当僵化;但这种不信任感,有一部份是由于中国对于过去外来势力界入所造成的,从鸦片战争以降,包括1903-1904年英军入侵西藏,以及从1959年开始有14年,CIA支持藏人游击队(虽然英美两国都没有表达对西藏独立的支持)。

经过一开始由英国入侵所产生的百年激烈的争议,已经说服许多中国人,西藏自从十三世纪开始,就是祖国不可分割的一部份。中方的论证正确的地方在于,西藏在过去的确有好几次接受北京的政权为宗主国,但这个说法所忽略的事实是,西藏从来都不是中国的行省,而且从来没有被中国直接统治,除了1910-1911年的几个月以外,而西藏后来更在1913年宣布独立。自从1913年以来,西藏政府的主张,乃是中国在西藏的历史角色乃是由“上师-施主”的关系所构成的,而藏人喇嘛提供蒙古与满州皇帝宗教上的支持,以换来政治上的保护,而其方式从来未影响西藏的独立地位。

对于许多中国人而言,甚至对某些西方人来说,惹人讨厌的主要来源是达赖喇嘛。中国当局说,虽然他重复宣布支持自治,放弃独立,他隐藏着一种持续渴望独立的秘密计划。中国政府引述的证据就是:1)他拒绝说西藏在过去即为中国的一部份;2)还有他愈来愈常在西方国家旅行,后者被视为他追求反华情绪,并且在国际舞台上公然羞辱中国;3)还有他拒绝谴责那些呼吁西藏独立的流亡人士。

2.

皮可·艾尔的书,乃是根据三十年与西藏流亡领袖的私人谈话所写,其中一部份是有关于如何与一位极度温和的人进行智识交涉的困难。如果善良的人很难讨厌达赖喇嘛,对于那些真正有机会与他见面的人,更加困难。艾尔所处理的问题是一个困难的问题:这种友好的感觉是否来自灵性的基础,还是智识的?它所隐藏的,是一种招来好感的多变能力,还是对于当代人类情况的深层了解,或者两者皆是?

艾尔采取的是第二种看法。并且呈现了一幅世界级的人物画像,而这一位人物,与(南非)戴斯蒙·图图主教、与(捷克)瓦茨拉夫·哈维尔总统一起,寻求使用某些不注意的听众不察,有时候太过简单不正式的方法,来传达重要的讯息。艾尔以描述他在目前所定居的日本与达赖喇嘛的缘遇;在北印度流亡的住所,与达赖喇嘛的弟弟见面;2004年在温哥华,艾尔听到戴斯蒙·图图与伊朗的诺贝尔奖得主希林·伊巴迪(Shirin Ebadi )以及这位西藏的上师一起讲话,而感动落泪;还有三十年前艾尔还是个孩子时,与父亲一起在北印度与他的会面。

他描写这位从西藏流亡的上师,在这个“形象时代”如何重建,与其周围围绕着的“童话”,并且提供一个现代的佛教观,认为佛教可以成为一种理性分析的形式,其目的乃在“密切探索世界,并且找到其中的规则,然后再寻求如何改变或适应这些规则的方法”。他把佛陀描写为“第一位自我的实验家、科学家”,并将达赖喇嘛视为一位医师,注意到他在家中的桌上有一个“有标示、可拆解的塑料人脑模型”,还把他的话语记录下来:“我们的上师〔佛陀〕给我们调查他自己话语的自由,所以我全然地利用该自由!”

在他的描绘之中,我们捕捉到艾尔父亲迷人的掠影,他是达赖喇嘛1959年逃到印度时第一批去见他的人之一,还有艾尔的妻子浩子。但艾尔的主要工作是显示,作为一个凡人的达赖喇嘛如何致力于他对人类容耐度、不可测的可能性的信念,然而在此同时却仍然非常实际,他不但拒绝“盲目相信任何事,或者因为我们希望它是真的,就相信它”,他还呼吁人们

不要相信经文,经文本身可能就是造成不和谐的根源;而是要推究它背后更人性化的意义,其中“文明冲突”的理念可以成为无关紧要的东西。

《开放的道路》以艾尔一贯的优雅风格写作而成,而其细致的空间感与词藻,就是盎格鲁-印度文学的标记--拒绝匆忙进入粗俗的描写或论证,并仔细品味丰富时刻的悠闲。各个不同的思想家,如阿奎纳、艾迪森、惠特曼、法拉迪,都被引用,以与西藏领袖的想法加以比较;波诺与U2合唱团也特别被提出来,因为他们与藏人共享“全球小区感”、“挑战自我的成见”而受到赞美,结果成就了一本愉快、亲切、在困难时有安慰的书。它也指出达赖喇嘛(受到印度的帮助)所建造的国际藏人难民小区的成功,不只有富裕的寺庙、全球各地三十七个安置营区、以及类西藏的小城、位于印度喜马拉雅山脚下的达兰萨拉,是吸引各国游客的观光景点。

艾尔是个太敏锐的观察者,因此他注意到在流亡其间,重建西藏国家的努力之中所浮现的裂痕。在他最后的章节里--恰当地称之为“实践”--他把他的观察与我们分享。他描述达赖喇嘛的流亡藏人批评者,认为他20年前放弃独立的主张是一种背叛,还有渴望触及西方、却“利用西藏达成自己目标”年轻人之间有一种“永恒的哀伤与挫折感”;另外还有一些人视达赖喇嘛的和平主张不切实际,而他灵性的遗产虽然受到西方人的享受,却阻碍了西藏人所希冀的政治结果。

艾尔说,藏人“在那些与电影明星有所关连,并且看到他们的苦难被当成时髦产品之时,付出高昂的代价”。因为如此一来,焕散了应该集中在受难藏人身上的焦点。而且以比较阴暗的语调,他提醒读者,十三世达赖喇嘛的灵性成就,并未能在政治诡谲的风云之中,使国家幸免于难,结论就是他们“通常是这个系统的创造者,也是受害者”。在这些小段落里,艾尔努力掌握达赖喇嘛所面对的困难,他的文字特别有活力,特别生动。

而这些困难,在最近的西藏抗议事件中继续转坏。多重的恐怖与焦虑已经进入我们家庭与心灵中,因此现在再读像艾尔的这样一本书,让我们不得不回想起冲突的鲜明形象:藏人在他们的首都用石头丢移民的商人;示威时被警察射杀、身上满是弹孔的藏人尸体;充满情绪的中国、西藏民族主义的口号;流亡藏人与印度与尼泊尔警察冲突的画面。许多记者都已经问了,达赖喇嘛是否从激进的年轻人那里得到对他权威的重大挑战(答案:本来没有,直到两个月前,现在有了。)但艾尔的问题更加深层:例如,一个矢志服务“全球小区”、满足灵性渴求的领袖,如何处理他自己国家的特殊要求?

在回答这些问题,我们所面临的困难是,我们所要经历的道路要求我们对达赖喇嘛的国家,其语言、宗教与历史有详细的了解。艾尔向我们介绍一些西藏近代历史中的争议--藏传佛教各派别对于十五世纪的一尊护法神“雄天”(Shugden又译多杰雄登)有时会死人的争议,还有印度官方认为第十七世的噶玛巴是一位中国派来的间谍的奇怪信念--但这些事件都是相当罕见的特例。

书中有些错误不免出现:西藏的人口不到六百万--目前只有五百四十万;而在中国入侵过程中被杀死、被饿死的人数,到目前仍然没有确切数据,虽然有些流亡人士的统计高达数十万人;而“活佛”这个名词,乃是sprul sku(祖古)的误译,而不是bla ma(喇嘛)。达赖喇嘛并不真正被视为一位神祗;而第一本藏人所写的英文诗集在三十年前出现,而不是五年前;那些从印度与尼泊尔被强迫遣送回中国的藏人所关的监狱在日喀则,而不是在上海;而去年整年到西藏旅游的中国观光客人次是四百万人,而不是一百万。

这些失误暗示着故事中某些成份的缺席。用艾尔自己的话来说,某些议题似乎属于“封闭的箱子……不对科学家的眼睛开放”、“我不能进入或了解的世界”,因为就像他体认到的,他不能完全了解达赖喇嘛摘要语录、片断智慧后面,更加复杂的仪式与严格的哲学。在政治的讨论中亦然,有些谜似乎是解不开的,例如,如果西藏的藏文化正在被“快速地毁灭中”,然而生活在藏地的藏人们似乎拥有更加活跃的文化生活,拥有超过一百种以藏语书写的文学杂志,比他们在流亡的朋友们还多。而这本书的智识操作,与艾尔所感受到他描写主题一样,似乎是把复杂的简化,以为更宽广的了解,一种透过格言达成启蒙的能力。

而那就是达赖喇嘛如何透过浓缩的描述,如电视节目,而被众人所体验:一句精要的短句,一串尊敬的笑声。但他严肃的信众以及他自己的小区,包括艾尔在内,大概都是使用非常不同的方式采取其中意义的:他们听到的是这些精简语汇组成的、有关全球道德、佛教仪式、佛学研究的复杂而冗长的言说,而这些事情艾尔的笔记只能轻轻触及。带着同情而不是轻视,艾尔认为一名西方记者对达赖喇嘛的嘲笑,就于他没有机会聆听他比较长的言说,或者与他用藏语交谈。在政治上亦是如此,死在拉萨街头的汉人与藏人,意谓着一个更加深层的复杂性已然展现,而达赖喇嘛所提议的解决之道(在中国内部“有意义地自治”)以及中国的提议(继续维持现状),也必须经历更加仔细的检验与讨论。

西藏危机发生后的第一时间里,突显了达赖喇嘛所面临极度复杂的局势。比平常更加不确定,他似乎有点太慢地表达对于汉人与藏人死亡者的悼意;他敦促他的追随者不要使用暴力,但他并没有谴责它;而他公开声明中国军人假扮为僧人好掀起拉萨的暴动,这个说法也变得十分可疑。长程看起来,他一直都没办法从中共那里得到任何让步,使他可以说服他的追随者他的策略或许有效,虽然他与他的政府已经作出了重大的让步(包括上个月西藏流亡政府要求,流亡藏人在他们的口号里要避免使用“独立”两字)。在此同时,他面临的两难是,他愈来愈常与西方领袖见面,因为这是他唯一可以对中国失压的方法,却被中国视为挑衅,并且被用作不与他会面的借口。

在此同时,他已经展现了使他的政策有良知与信仰,以及与“全球小区”分享的双重能力。他继续打开与中国协商的大门,虽然中国当局在西藏境内进行极有侵略性的镇压、逮捕、强迫谴责运动、以及快速审判,更不用提北京新闻媒体与电视对他个人恶毒的攻击。他说,如果抗议者的暴力“失去控制”的话,他会辞去作为西藏领袖的职务,而他亦提出他的档案可以开放,“让一个中立可敬的团体全面进行调查”,以澄清中国所称“达赖集团”煽动西藏不安的指控是否属实。

在3月28日,达赖喇嘛向中国人民请愿,请他们“帮忙解开我们两个民族之间的误会”,并且“透过对话,找到和平长久的西藏问题解决方案”。4月21日,美国的副国务卿葆拉·朵布兰斯基重申美国支持他与中国领导人的对话是“最佳改善西藏长期问题的方法”。达赖喇嘛自己重复表示他并不呼吁抵制北京奥运,或者赞成阻碍火炬接力,避免中国人民受到不必要的羞辱。同时,他亦坚持每个地方的人都有权利进行和平抗议,特别是在西藏境内,因为各种公开表达意见的方法,都已经成为非法行为。然后在4月25日,中国政府--可能如某些分析家所说的,因为基于对于西藏情势对奥运的影响--同意与达赖喇嘛的“私人代表”会面。

然而,过去两个月以来所发生的事件,已经重大地改变了政治风貌。至少有四十位藏人在(四川)阿坝、(甘肃)玛曲、(四川)甘孜、(四川)东谷镇,以及青康藏高原东部的其它地方,被中国军队射杀而死;而拉萨的死亡数字仍然不详(流亡政府估计总数达203人)。被逮捕的藏人人数估计值从2,200到5,700人不等,而各种年纪的藏人都被要求书面写下对达赖喇嘛的谴责。再加上中国政府使用的极有敌意的说词,与对于和平抗议者亦采取速审的司法程序,一定会更进一步造成敌意与冲突。在全球的华人区域里,民粹的爱国主义已经兴起,反对的是他们视为有敌意的西方,为国际的紧张局势继续火上加油。达赖喇嘛的声望似乎带来一些好处:藏人在青康藏高原的各处,以同一民族的意识而采取行动了。这个意谓着藏人们对他个人以及他的要求,有更广泛的支持,而他的要求就是希望北京创设一个范围涵盖整个高原的单一西藏行政区(虽受到中国强力的反对)。

而因为抗议的程度太广泛,意谓着藏人,不再被当成人权被践踏的受害者、或者经济不平等的可怜虫(在国际关系里等同于:不重要,或者边缘人),对于西方领袖来说,已经变成地区策略、与政治优先议题的重要一份子了。另外一方面,藏人在某些抗议里采取的暴力行动,导致十八位汉人老百姓、与至少三位警察的死亡,导致了达赖喇嘛是否有能力劝服藏人采用和平道路的疑问。这个新的局势,已经在创造出对他作为政治领袖与全球宗教导师的历史地位,各种不同、互相竞争的观点,而这些不同的观点也许会让我们再回看皮可·艾尔的作品时,感到怀念的伤感与欣赏的敬意。

作者注:

[1]当然,对于中国知识分子王力雄而言,并非如此,他早就预言了西藏的危机。他直到最近在北京时常受到软禁,也是描写西藏的作家中最见多识广的一位,他也是签署中国知识分子建议信的其中一人。他在1998年就写道:西藏的现在比历史上任何时期都更加富裕。然而这并未给PRC带来更多藏人的忠诚度,愈来愈多人开始变得更加怀念达赖喇嘛……。若认为现代的情势比1987年更稳定〔当拉萨第一次发生抗议事件之时〕,那就大错特错了。当时,主要是僧人与不适应的年轻人领导暴动。今日,反对的人潜伏在干部、知识分子、国营事业职员之中。一位退休的官员这样说:“目前的稳定只是表面。有一天会有更多人参加暴动,人数会比八零年代晚期的都多。”

[2]杀这个字眼,在很多例子里并不代表其表面的字义。就像我在书写这篇文章的五月一号当天,西藏的中国法庭将三十位涉入拉萨暴动的藏人,求以有期徒刑,有八位被判处十五年或更多的刑期。

本文作者罗比·巴聂特(Robbie Barnett),是纽约哥伦比亚大学惠勒汉东亚研究所当代西藏研究小组的组长,他最近的著作包括《拉萨:充满回忆的街道》(Lhasa: Streets with Memories)以及与罗讷德·史华慈(Ronald Schwartz)共写的《现代西藏:文化与社会变迁的田野笔记》(Tibetan Modernities: Notes from the Field on Cultural and Social Change (May 2008))

图2、另一幅关于这次西藏事件的地图。

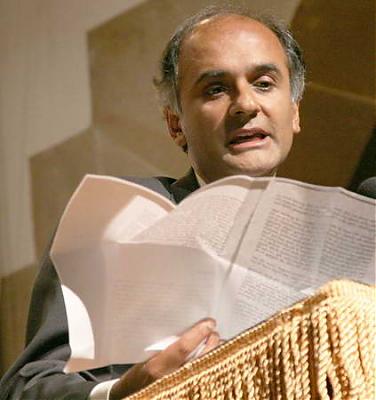

图3、为著名旅行作家皮可·艾尔(罗比先生的这篇文章正是评述皮可先生的新书)。

Comments